Dr. phil. habil. Alexandra Manske: "Gute und würdige Arbeit im Kulturbetrieb"

[Der nachfolgende Text ist die verschriftlichte und behutsam redigierte Fassung.]

Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, hier zu sein und Sie jetzt mit meinem Vortrag thematisch in das Konferenzthema einzuführen. Sehr geehrte Frau Ministerin Brandes, sehr geehrter Herr Dr. Lunemann, sehr geehrte Frau Dr. Rüschoff-Parzinger, sehr geehrte Frau Dr. Freigang, verehrte Damen und Herren!

Der Künstler gilt gemeinhin als die Personifizierung des schöpferischen Menschen. Mit ihm verbinden sich Vorstellungen wie die des Außergewöhnlichen und der ästhetischen Gestaltung des Geistigen. Kaum ein Beruf ist mehr von Mythen umwoben; und in der Tat war kaum eine Sozialfigur in den letzten 20 Jahren mehr en vogue, wenn es darum ging, den Wandel der Gesellschaft und insbesondere den Kulturwandel von Arbeit zu erklären. Künstler:innen, so lautet ein zentraler Mythos, geben sich der Arbeit mit Haut und Haaren hin. Künstlerisch kreative Arbeit ist kulturell stark als Quelle für die subjektive Befriedigung besetzt. Vor diesem Hintergrund ist es nur allzu verständlich, dass Kulturschaffende als Vorreiter für moderne Arbeitsformen gelten, etwa für Projektarbeit. Mehr noch, künstlerisch kreative Arbeit stellt eine Art Seismograf dar, mit dem sich der Kulturwandel von Arbeit messen lässt, der aber zugleich auch herangezogen wird, um kulturelle Wandlungsprozesse von Arbeit zu erklären.

Künstlerisch-kreative Arbeit als Seismograf arbeitsgesellschaftlicher Entwicklungen

So haben wir in den letzten Dekaden eine ganze Palette von sozialwissenschaftlichen Zeitdiagnosen erlebt, die sich mit dem Künstler und Kulturschaffenden beschäftigen. Sei es, dass es um den kreativen Imperativ ging, sei es die kreative Klasse von Richard Florida, die zu einer neuen Art „Upper Class“ geworden sei und deren Ziel und größte Sorge die Selbstverwirklichung sei.

Im Folgenden werde ich über das Thema der Selbstverwirklichung hinausgehen und folgende Fragen ins Zentrum meines Vortrags stellen: Was heißt gute und würdige Arbeit im Kultursektor? Wie hat sich der gesellschaftliche Stellenwert von Kulturarbeit im Verlaufe der Zeit verändert? Ich möchte Sie einladen auf eine Art Zeitreise, in der ich den Entwicklungsverlauf von Kulturarbeit in den letzten 20, 30, 40 Jahren in den Zusammenhang mit dem arbeitsgesellschaftlichen Wandel dieser Zeit stelle. Also: Wie hat sich die gesellschaftliche Einbettung von künstlerisch-kreative Arbeit in den vergangenen vier Dekaden verändert und welchen gesellschaftlichen Zuschreibungen unterliegt sie?

Ich möchte Ihnen damit im besten Fall einige Anregungen für die Diskussion am Nachmittag geben und ein paar Pflöcke für die Diskussion einschlagen.

Basis meines Vortrags sind verschiedene empirische Untersuchungen, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Insbesondere geht es dabei um Arbeits- und Sozialverhältnisse von Kreativen, von Kulturschaffenden. Jüngst habe ich in den darstellenden Künsten Interessenvertretungsstrukturen untersucht. Mein aktuelles Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Alterssicherung von Soloselbstständigen.

Die zwei Gesichter der Kulturarbeit

Dabei zieht sich durch alle meine Untersuchungen ein roter Faden durch die empirischen Befunde, den ich als die zwei Gesichter der Arbeit von Kulturschaffenden bezeichne. Denn wir haben auf der einen Seite den Arbeitsmarkt Kultur, der als ein ganz besonderer Arbeitsmarkt gilt; in dem es darum geht, nicht nur Kultur zu schaffen, sondern auch Kultur zu vermitteln, aber auch Kultur zu verkaufen. Das Narrativ lautet hier: Wenn Kunst nur noch nach Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit betrachtet wird, verliert sie ihre Magie und stirbt, so etwa die Einschätzung des Deutschen Kulturrats. Auf der anderen Seite steht ein Narrativ, das sich aus einer eher nüchternen Einschätzung speist, nämlich, dass sich Künstler:innen auf dem Arbeitsmarkt auch wie Kleinunternehmer:innen präsentieren müssen. Sie müssen ihre Waren eben vermarkten, sie müssen Steuern zahlen usw. Nicht nur die Kunst, so die Schlussfolgerung, sondern eben auch wirtschaftliches Handeln gehört zur Professionalität von künstlerisch kreativer Arbeit dazu. Kurz gesagt kann man die beiden Gesichter der künstlerisch-kreativen Arbeit auf das Spannungsfeld pointieren, dass ich „Kreative zwischen wirtschaftlichem Zwang und künstlerischem Drang“ nennen möchte.

Künstlerisch-kreative Arbeit als gesellschaftlicher Teilhabemodus

Und was heißt dann aber Kulturarbeit? Die Antwort ist ebenso schlicht wie materialistisch: Kunst ist Arbeit. Arbeit ist immer das, was den Lebensunterhalt bestreiten soll. Arbeit ist aus meiner Perspektive Erwerbsarbeit. Erwerbsarbeit ist aber nicht nur der Arbeitsprozess im engeren Sinne. Erwerbsarbeit ist immer auch Teil der Lebensführung, dies gilt auch und insbesondere für Kulturschaffende. Sie dient also nicht nur dem Lebensunterhalt, sondern, besonders auch im deutschen Wohlfahrtsstaat, der sozialen Absicherung. Und sie hat eben auch sehr stark kulturelle Komponenten. Arbeit schafft Sinn und vermittelt soziale Zugehörigkeit und nicht zuletzt sozialpsychologische Erfüllung.

Arbeit ermöglicht oder beschränkt aber auch gesellschaftliche Teilhabe. Sie spiegelt und betreibt insofern auch soziale Ungleichheitsverhältnisse in der modernen Gesellschaft.

Was können wir uns nun unter guter und würdiger Arbeit vorstellen? Das können wir nun in wenigen Punkten zusammenfassen. Leitendes Kriterium ist für mich hier die Frage nach gesellschaftlicher Teilhabe. Wir orientieren uns also im Kern an einer Definition, die zwischen gesellschaftlicher Arbeitsteilung einerseits und staatsbürgerlichen Konzepten andererseits unterscheidet.

Auf dieser Basis können wir folgende Dimensionen zugrunde legen: nämlich politische, sozialökonomische und kulturelle Teilhabe. Wobei ich sagen würde, dass die Gretchenfrage ist, inwieweit diese Dimensionen eine unabhängige, sprich selbstbestimmte Lebensführung ermöglichen oder eben begrenzen. Das heißt, das Negativszenario von guter, würdiger Arbeit ist, dass sich die Personen nicht gegen die Wechselfälle des Lebens versichern können oder nicht aus eigener Kraft Vorsorge betreiben können. Wer dazu nicht in der Lage ist, wem dazu die Ressourcen fehlen, der lebt in Unsicherheit und ist sozial verwundbar.

Künstlerisch-kreative Arbeit ist sozial verwundbar

Was heißt soziale Verwundbarkeit in der sozialen Praxis? Hier möchte ich Ihnen das Zitat einer Kulturmanagerin vorlesen von, die ich im Zuge meines aktuellen Forschungsprojekts über Alterssicherungsstrategien interviewt habe. Sie sagt – die Frau ist 52 Jahre alt:

„Ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel für das Altersprekariat später, während man sein Leben lang in der Kultur gearbeitet hat. Es ist auch total klar, dass ich sicherlich sehr lange arbeiten muss in irgendeiner Form, dass ich zu diesem klassischen Altersprekariat gehören werde, obwohl ich nicht unbedingt prekär gelebt habe. Also ich habe natürlich auch immer wieder Phasen gehabt, wo ich nichts verdient habe und dann ist das, was man verdient hat, dafür da, zu überbrücken.“

Die subjektive Einschätzung und Erfahrungen dieser 52-jährigen Kulturmanagerin lassen sich mit quantitativen Daten untermauern, die gerade von der neuesten Untersuchung über die soziale Lage im Kultur- und Kreativbereich von Prognos und vom Bundesverband der Freien Darstellenden Künste publiziert worden sind: Darin zeigt sich, dass die Mehrheit der 1600 Befragten – zudem wurden die üblichen statistischen Quellen konsultiert, vom Mikrozensus bis zur Künstlersozialkasse – ganz stark von öffentlichen Fördermitteln lebt; die Mehrheit bewegt sich also im öffentlich finanzierten Kultursektor, was natürlich angesichts der Organisation des politischen und auch kulturpolitischen Systems nur mittelmäßig überraschen kann. Was aber vielleicht gar nicht so uninteressant oder über durchaus überraschender ist, ist die heterogene Einkommenssituation. Ein sehr hoher Niedriglohnanteil, das ist soweit bekannt. 25 Prozent, also ein Viertel der Menschen, haben ein monatliches Nettoeinkommen von unter 1.000 €, aber immerhin auch 20 Prozent ein monatliches Nettoeinkommen von über 3.000 €, bewegen sich damit im Durchschnitt. Nichtsdestoweniger muss man festhalten, dass die Armutsgefährdung in Deutschland insgesamt schon im Jahr 2018 bei 1.136 € lag. Und wenn wir 25 Prozent der Menschen im Kultursektor haben, die heute unter 1.000 € netto im Monat verdienen, dann liegt auf der Hand: Die sozialen Lagen im Kultursektor sind überwiegend sozial vulnerabel, also von Prekarisierung betroffen. Erschwerend kommt hinzu, dass fast die Hälfte überhaupt gar keine Altersvorsorge betreibt, null, netto null und 148 € im Monat Altersvorsorge im Monat sind natürlich ein bisschen weniger als Null, aber auch der sichere Weg in die Altersarmut.

Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie jetzt einladen, einen etwas weiteren Blick zu nehmen und die Phasen und Diskursformationen der sozial verwundbaren Lagen im Kultursektor sozusagen seit den 1960er-, 70er-Jahren mit mir anzuschauen.

Kulturarbeit im Wandel der Arbeitsgesellschaft

Insgesamt zeigt sich im Folgenden, dass die sozial verwundbaren Lebenslagen der Projektexistenzen im Kulturbetrieb in den 70er-Jahren andere gesellschaftspolitische Antworten gefunden haben als beispielsweise in den Nullerjahren. Zugleich wird sich zeigen, dass die Appelle an Kulturschaffende als sich selbst verwirklichende Künstler ab der 2010er-Dekade zunehmend auf Widerstand stießen. Und – ich überspitze ein wenig – die scheinbar allein nach künstlerischer Selbstverwirklichung strebenden Kulturschaffenden sich als Zoon politikon entpuppten und sich in Berufsverbänden, sozialen Bewegungen, gar in Gewerkschaften organisieren. Und dies ist nur ein Symptom dafür, dass in den ausgehenden 2010er- und frühen 2020er-Jahre die soziale Frage im Vergleich zu den 80er-, 90er- und Nullerjahren wieder stärker im Vordergrund stand. Und sie sind ja noch mitten am Laufen. Wobei man natürlich seit den Ereignissen vorgestern und der gescheiterten Ampel-Koalition sagen muss, dass sich die Ereignisse gerade überschlagen.

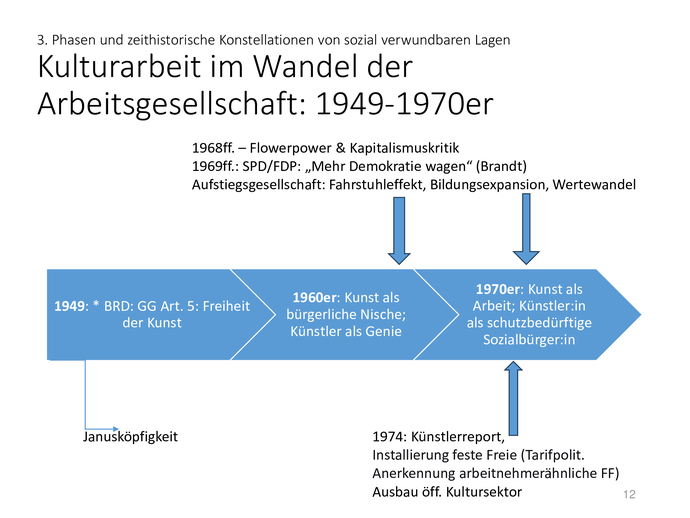

Von der Gründung der Bundesrepublik bis in die 1970er-Jahre: Die Künstler:inexistenz wird demokratisiert und Künstler:innen werden zu schutzbedürftigen Sozialbürger:innen erklärt

Kommen wir zu dem Zeitstrahl "Kulturarbeit im Wandel der Arbeitsgesellschaft von 1949 bis zu den 70er-Jahren". Es beginnt natürlich mit der Gründung der Bundesrepublik und der Lehre aus der Nazizeit, dass wir eine Gesellschaft der künstlerischen Freiheit bzw. der garantierten Freiheit der Kunst erleben. Und wenn wir dann gleich die 50er-Jahre als Restaurationszeit überspringen und in die späten 60er- und 70er-Jahre einsteigen, dann kann man insgesamt feststellen, dass diese Zeit von heftigen gesellschaftspolitischen und kulturellen Umbrüchen gekennzeichnet war. In diesem Zuge veränderte sich der Arbeitsbegriff. Er wurde kulturell neu aufgeladen, subjektiviert, wie die Forschung es später nannte. Und in den 60er-Jahren waren zugleich aber Kunst- und Kulturschaffen noch eine bürgerliche Nische. Das veränderte sich aber bald. Denn in den 70er-Jahren war Kunst nicht mehr – oder war Kunst langsam nicht mehr – auf ein übersichtliches bürgerliches Milieu beschränkt, was mit den gesellschaftlichen Dynamiken dieser Zeit und dem gesellschaftlichen Strukturwandel seit den 60er-Jahren zusammenhängt. Kunst als Beruf hat sich seit den 1960er Jahren gewissermaßen demokratisiert. Denn mit den großen Strukturveränderungen in (West-)Deutschland, mit der Öffnung des Sozialraums, was allgemein als „Aufstiegsgesellschaft“ bekannt ist, bekamen auch Kinder und Abkömmlinge kleiner Milieus, also Vertreter:innen der kleinen und im Zuge der Nachkriegsgesellschaft aufgestiegenen Mittelschichten, die Chance am künstlertypischen Arbeits- und Lebenskonzept teilzuhaben.

Der Boom von künstlerisch kreativer Arbeit, den wir seit den 70er-Jahren beobachten können, lässt sich kurz auf drei Entwicklungen zurückführen. Nämlich erstens das Wirtschaftswunder des Wohlfahrtsstaates, Wohlstandssteigerung und die sozialstrukturelle Öffnung des westdeutschen Arbeits- und Sozialmodells ab den 60er-Jahren. Zweitens die kulturelle Modernisierung im Gefolge der 68er-Künstler, Künstlerkritik und Kapitalismuskritik, die zur Individualisierung und zum Wertewandel und damit auch zur Schaffung neuer, künstlerisch orientierter Milieus führte. Und drittens die soziale Absicherung durch den sorgenden Wohlfahrtsstaat und der damit im Zusammenhang stehenden, langsam beginnenden Absicherung von künstlerisch kreativer Arbeit. All diese Prozesse ebneten den Weg von damals sozialen Aufsteiger-Milieus in künstlerisch kreative Erwerbsfelder, was gleichermaßen und zugleich zu einer gewissen Entzauberung von künstlerisch kreativer Arbeit führte, also dazu, dass künstlerisch kreative Arbeit eben nicht nur sozusagen von Genies ausgeführt wurde, sondern gewissermaßen auch von ganz profanen Menschen. Denn die Gewinnerinnen dieser Phase waren vor allem Arbeiter- und Angestelltenkinder. Man kann also sagen, dass in dieser Zeit die idealistische Überhöhung von Kunst als magische Arbeit ein Stück weit abgeschwächt, ja veralltäglicht wurde.

Wenn wir uns Kulturarbeit in dieser Zeit im engeren Sinne zuwenden, also fragen: „Was ist eigentlich im Kulturbetrieb in dieser Zeit passiert?“, dann kommt man nicht umhin, die Autoren des Künstlerreports in dieser Zeit zu würdigen. Der Künstlerreport ist 1974 erschien. Das waren empirische Studien, die erstmals Einblicke in die soziale Lage von Kulturschaffenden gaben und die deutlich machten, dass damals soziale Sicherungsfragen ganz weit im Vordergrund standen und dass Künstler und Kulturschaffende damals schon oft zwei Jobs gemacht haben, die so genannte Standbein- und Spielbein-Strategie gemacht haben. Doch unter dem Eindruck der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt brach sich damals erstmals die Auffassung Bahn, dass Kunst Arbeit sei. Und dazu hat der Künstlerreport sehr stark beigetragen, dass Kunst Arbeit sei und nicht nur eine schöngeistige Beschäftigung in einem kapitalistischen Schonraum (Abb. 1).

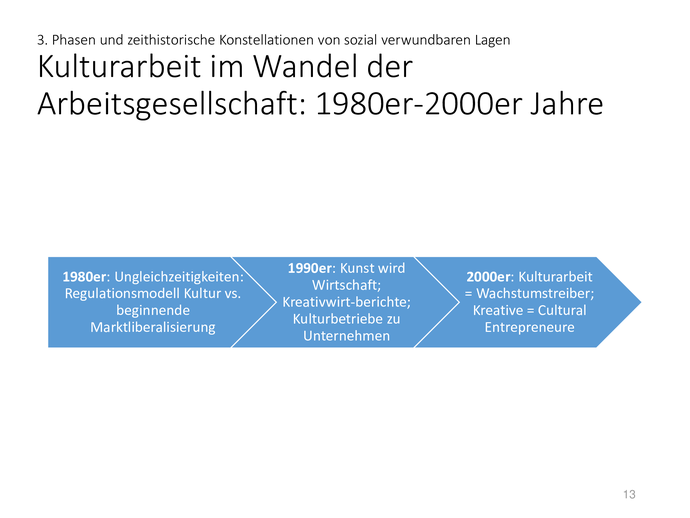

Die 1980er-Jahre: Eine Übergangsphase der Widersprüche

Wenn wir von den 1970-ern in die 1980er-Jahre gehen, landen wir direkt in der Krise der Arbeitsgesellschaft. Die Älteren werden sich erinnern – damals hatten wir das Problem von Massenarbeitslosigkeit – die Arbeitslosigkeit stieg erstmals über zwei Millionen. Es breiteten sich flexible und prekäre Arbeitsverhältnisse aus. Das heißt, der Arbeitsmarkt, aber auch die Arbeitskultur veränderte sich massiv und auch entscheidend für künstlerisch kreativ Erwerbstätige. Denn nach und nach verblasste die Idee vom Schutz vom Künstler als schutzbedürftigen Sozialbürger.

Insgesamt muss man sagen, dass die 80er-Jahre eine Art Übergangsphase darstellen, denn einerseits wurden Kulturschaffende mit der Installierung der Künstlersozialkasse in den Wohlfahrtsstaat hereingeholt und sogar ein eigenes Sicherungssystem für sie geschaffen. Andererseits begann mit Helmut Kohls konservativer Regierungszeit die so genannte geistig- moralische Wende, was sich insbesondere als Liberalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft durchsetzte und den Markt zum wesentlichen gesellschaftlichen Deutungsprinzip beförderte. All dies, also diese marktorientierte Wende in der Deutung von gesellschaftlichen Prozessen und Strukturen, wurde spätestens in den 1990er-Jahren augenfällig.

Die 1990er-Jahre bis zur Jahrtausendwende: Kunst wird Wirtschaft und Kulturschaffende werden zu Unternehmern erklärt

Seit den 1990er-Jahren soll sich Kultur rechnen. Es erscheinen damals die ersten Kulturwirtschaftsberichte. Nordrhein-Westfalen war ja auch hier ein Vorreiter. Und diese Kulturwirtschaftsberichte schienen unmissverständlich zu belegen, dass künstlerisch kreative Arbeit auch eine volkswirtschaftliche Größe ist. Gleichzeitig sind aber seitdem im öffentlich geförderten Kultursektor Zuwendungen an Einrichtungen und Projekte rückläufig, sodass zum Beispiel Arbeitsverhältnisse an öffentlichen Theatern durch New-Public-Management-Strategien und Privatisierungswellen zurückgefahren sowie fragmentiert wurden. Gleiches gilt für Arbeitsverhältnisse in öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten. Auch hier wurden feste Beschäftigungsverhältnisse gestrichen, verzeitlicht oder auf Honorarbasis vergeben (Abb. 2).

Zur Jahrtausendwende, daran wird sich der eine oder die andere erinnern, wurde das neoliberale Projekt unter der rot-grünen Regierung von Gerhard Schröder und der Agenda 2010 perfektioniert. Wir hatten die Hartz-Gesetze, die Ich-AG, Arbeitslose sollten sich zu Unternehmern wandeln. Und genau das war aber die Hochphase der Kreativwirtschaft. Aus UK war das Konzept der Creative Industries hier angekommen. Aus den USA kam die Idee der kreativen Klasse, die sich zu einer Art neuen urbanen „Upper Class“ entwickeln würde. Und auch in dieser Zeit, nämlich im Jahr 2007, wurde die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung installiert.

Es war genau diese Zeit, in der Kulturschaffende zunehmend als unternehmerisches Selbst angerufen wurden.

Anders als in den 1970er- und 1980er-Jahren, als Künstler:innen als schutzbedürftige Sozialbürger adressiert wurden, wurden Kulturschaffende in den Nullerjahren als kulturelle Modernisierer des westdeutsch geprägten industriegesellschaftlichen Arbeits- und Sozialmodells adressiert und ihre projektförmigen Arbeitsverhältnisse als moderne, gelebte Zukunft ausgegeben. Kreativität galt manchem Politiker damals, ich zitiere „als das Benzin des 21. Jahrhunderts“.

Die Metamorphose vom Künstler zum Unternehmer sollte Kulturschaffende dazu befähigen, ein stärker Verwertungsorientiertes Verständnis von künstlerisch kreativer Arbeit zu entwickeln und Wohlstand nicht nur für sich selbst, sondern für alle zu schaffen. Aus kapitalismuskritischer Sicht hingegen wurden Kulturschaffende damals – und ich überspitze – eher als Totengräber der Sozialkritik angesprochen, als Komplizen des flexiblen Kapitalismus, die mit ihrer grenzenlos leidenschaftlichen Arbeitshaltung flexible und prekäre Projektarbeit legitimieren würden.

Zugleich knüpfte der Diskurs um den „cultural entrepreneur“ ironischerweise an den Diskurs um Kunst als Arbeit aus den 70er-Jahren an, denn nun wurde Kulturproduktion ja verstärkt als Wirtschaftsleistung betrachtet; und Kulturschaffende wurden damit gewissermaßen en passant als Wirtschaftssubjekte anerkannt. Das zentrale Argument damals war die Wirtschaftsleistung der Kreativwirtschaft, was teilweise schon in den 80er-Jahren unterfüttert war mit dem berühmt-berüchtigten Argument der Umwegrentabilität. Unterdessen blieb Kulturarbeit als Erwerbsarbeit aber nicht nur attraktiv, sondern wuchs weiter vor dem Hintergrund des Wertewandels und des gesellschaftlichen Strukturwandels der 70er-Jahre. Allein zwischen 1995 und 2006 ist die Beschäftigtenanzahl in der Kultur und Kreativwirtschaft um rund ein Drittel gewachsen. Dabei handelt es sich nicht nur um einen absoluten, sondern auch um einen relativen Zuwachs. Denn der Beschäftigungsanteil lag Ende der 90er-Jahre noch bei 1,3 Prozent aller Erwerbstätigen und ist bis Mitte der 2000er-Jahre auf ungefähr 3 Prozent gewachsen. Heute sind ungefähr 1,8 Millionen Menschen in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig.

Gleichzeitig, sozusagen als Kontrapunkt zu dieser enormen volkswirtschaftlichen Produktivität, steht die Tatsache der prekären Arbeitsverhältnisse.

Denn 30 Prozent aller Erwerbstätigen in der Kultur- und Kreativwirtschaft arbeiten prekär, sind also geringfügig beschäftigt, als Mini-Selbstständige tätig (Abb. 3).

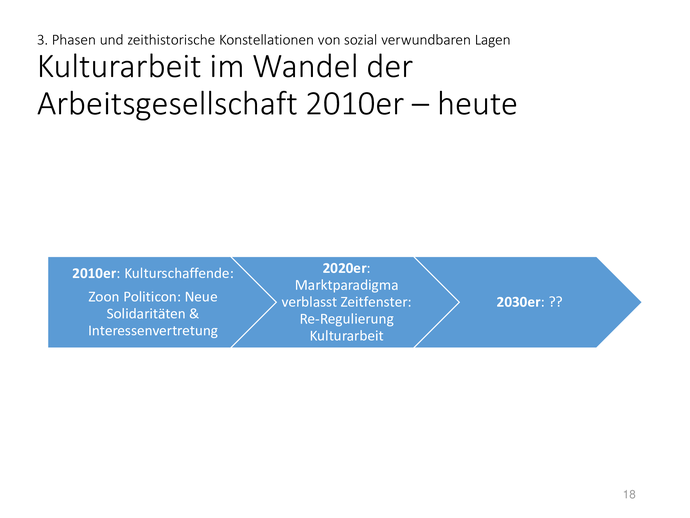

Die 2010er- und folgende Jahre: Das Zoon Politikon erwacht

Kommen wir in die Gegenwart, in die 2010er-Jahre, und da ereignete sich die für manche durchaus überraschende Wende, dass sich in den 2010er-Jahren Kulturschaffende zunehmend als Zoon politikon herauskristallisierten. Denn nicht nur verblasste das Marktparadigma auf einer allgemeineren Ebene, sondern an vielen Orten und in vielen verschiedenen Disziplinen gründeten sich Interessenvertretungen. „Bildet Banden, schließt euch zusammen und seid lauter!“, hat damals eine Interviewpartnerin, eine Aktivistin der Freien Szene, mir im Interview erklärt. Es wachsen in dieser Zeit neue Solidaritäten. Teils verbünden sich neue Akteur:innen mit routinierten und politisch erfahrenen Bewegungen, wie zum Beispiel das Ensemble Netzwerk mit dem BFDK, dem Bundesverband Freie Darstellende Künste. Teilweise wurden in der 2010er-Dekade auch die neoliberalen Argumente der früheren Zeit subversiv und humorvoll genutzt, zum Beispiel von der Koalition der Freien Szene in Berlin, die von Beginn an auch mit ihrem ökonomischen Wert argumentiert hatte.

Mit künstlerisch kuratierten Kampagnen, Konferenzen und Paraden unter dem Leitspruch „We are not alone“ artikulierte hingegen das Ensemble Netzwerk seine Interessen. Dieses Netzwerk, gegründet von unzufriedenen Schauspieler:innen im Jahr 2015, erwog von Anfang an eine Koalition mit Gewerkschaften, knüpfte also an eine klassische Tradition der Arbeitspolitik in Deutschland und der Interessenvertretung an, und tatsächlich war es ein Erfolg, wenn nicht gar ein Coup, dass die Vorständin des Ensemble Netzwerks, Lisa Jopt, im Mai 2021 zur Präsidentin der Gewerkschaft der Genossenschaft der Deutschen Bühnenangehörigen gewählt wurde und damit auch tatsächlich die gewerkschaftlichen Weichen neu gestellt worden sind (Abb. 4).

Die Strahlkraft neoliberaler Erklärungsansätze ließ in der 2010er-Dekade nach. Dass insbesondere der Markt es schon richten werde – eines, wenn nicht das zentrale Mantra der 2000er-Jahre – , wird heute nicht mehr ohne Weiteres geglaubt. In den späten 2010er-Jahren rückte die soziale Frage wieder verstärkt in den Fokus. In dieser Phase gab es verschiedene Ansätze und Initiativen zur Re-Regulierung von Kulturarbeit wie von Erwerbsarbeit allgemein. Politisch repräsentiert wurden sie beispielsweise durch die Einführung des allgemeinen Mindestlohns in 2015 und schließlich durch die Ampelkoalition, die ja nun Geschichte ist. In diesem Zeitraum gab es ein sozialdemokratisch unterlegtes Zeitfenster, in dem die Regulierung der sozialen Verhältnisse im Kultur- und Kreativsektor in den Vordergrund gerückt wurde.

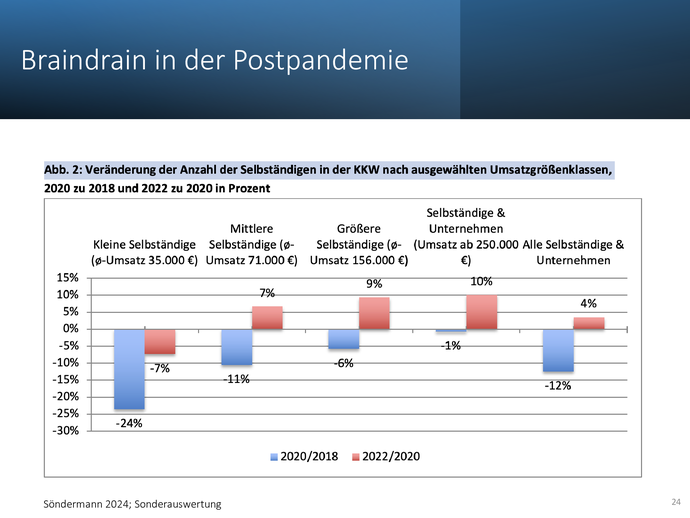

Die Kommission für Honoraruntergrenzen, an der ich die Ehre hatte mitzuwirken und deren Empfehlungen sich die Bundesregierung in Gestalt der Kulturkommission zu eigen machte, ist ein beredtes Beispiel dafür. Nicht zuletzt führte die Pandemie zu einer Neubewertung von künstlerisch kreativer Arbeit und zu einer steigenden, gesellschaftspolitischen Sensibilisierung ihrer Herausforderungen. Einerseits war COVID ein externer Schock. Er ging insbesondere für Bühnenkünstler:innen mit enormen Einkommenseinbußen und Auftrittsverboten einher. Für viele fühlte sich das an wie ein Arbeitsverbot. Gleichzeitig war es die Zeit – ich überspitze – des „Fördermittelregens“ durch den in einzigartiger Kraftanstrengung konzipierten und administrierten „Neustart Kultur“, der zu einer Abfederung rapider ökonomischer Not während der Pandemie beitrug. Umso härter kommt es nun viele Kulturschaffende an, dass die Fördermittel danach gewissermaßen wieder schockartig eingestellt wurden und vielfach auf das Vorkrisenjahr zurückgeschraubt wurden. Insofern fällt das Fazit zur (förderpolitischen) Bewältigung gemischt aus. Einerseits wurde seitens BKM und aller beteiligten Institutionen verantwortungsbewusst und großzügig reagiert und dadurch nicht nur empfindliche Härten abgefedert, sondern auch neue Förderwege gegangen. Andererseits hat das Zurückschrauben der Fördermittel auf das Vorkrisenniveau heftige Zäsuren in manchen Erwerbsbiographien verursacht, zu einem Braindrain insbesondere in der Freien Szene geführt und auch aus kulturpolitischer Sicht zweifelhafte Folgen produziert So verdichten sich die Hinweise, dass diese förderpolitische Zäsur vor dem Hintergrund der Pandemie zu erheblichen Exit-Bewegungen animiert hat. Nach Berechnungen von Michael Söndermann, einem der renommiertesten Kulturstatistiker des Landes, sind seit 2018 ungefähr ein Drittel der kleinen Selbstständigen aus der Kultur und Kreativwirtschaft weggegangen (Abb. 5).

Fazit und Ausblick

In meinem Vortrag habe ich eine Synopse zum Wandel von Kulturarbeit im arbeitsgesellschaftlichen Wandel anhand von ausgewählten Beispielen und in großen zeithistorischen Wellen präsentiert. Die Idee dabei war, vor diesem Hintergrund in zugespitzter Form die Frage zu verhandeln: „Was heißt gute und würdige Arbeit im Kultursektor?“

Ein zentrales Ergebnis meiner Ausführungen ist, dass diese Frage in den vergangenen Dekaden unterschiedlich beantwortet wurde. Aus sozialwissenschaftlich-normativer Perspektive ist die Frage hingegen relativ einfach zu beantworten: Gute und würdige Arbeitsbedingungen im Kultursektor sind existenzsichernd. Sie sind sozial abgesichert. Sie ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe in ökonomischer, sozialpolitischer, aber auch in kultureller Perspektive. Und schließlich ermöglicht gute und würde Arbeit den Menschen eine autonome Lebensführung. Dazu gehört ganz sicher ein halbwegs abgesicherter Alltag sowie zweifellos ebenso eine lebenslauforientierte Perspektive einnehmen und das Leben auch längerfristiger planen zu können.

Es bleibt noch viel zu tun!

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit!